現代の雇用社会の中で、問題が起きやすいプロセスは、「採用」→「休職」→「退職」という各段階であると考えられる。

これは日頃のコンサルティングで最も相談の多い事項でもある。本稿では、筆者が遭遇した採用の段階における具体的な事例を取り上げながら、解説してみたい。

採用後によくあるケース

「採用」の段階でよく起こるのは、「困った人を採用してしまった」というような例である。筆者に相談があった内容は次のとおりであるが、最近頻度高く起こる典型的な事例である。

|

【事例】 「採用して1か月も経たないうちに、病気(精神疾患)に罹患しているのが判明しました。本人が欠勤を繰り返していたので、会社から病院へ受診することを命じ、やっと精神疾患であることがわかりました。今後、当該社員へは会社としてどう対応したらよろしいでしょうか?ちなみに、病歴詐称があったとして当該社員を解雇することはできるでしょうか? |

この相談のどこに問題が潜んでいるのであろうか?それは、採用(応募)の段階で、応募者の健康情報をほとんど収集していなかったことにある。敷衍すると次のとおりである。

- 採用段階で病気と業務のマッチングを考慮した採用戦略がなかった

- 採用段階で応募者の健康情報を収集することはできないと考えていた

- 病歴詐称があった(病歴は面接等で聴取してない)と認識し、簡単に解雇できると思っていた

本稿では、上記の「2.採用段階で応募者の健康情報を収集することはできないと考えていた」部分について論じてみよう。

採用予定者の担当する業務との兼ね合いの中で健康情報は収集できる

そもそもであるが、会社にはどのような社員を採用するかの自由が保障されている。これは判例上も確立している原則である(三菱樹脂事件:最判昭48.12.12)。

従って、ある病気に罹患している社員を入社後の担当業務との兼ね合いで採用しない判断は適正に成り立つ。

これは、契約自由の下では当たり前のことであり、雇用契約もそれから漏れることはない。

職業安定法5条の5では、募集を行う者は、募集に応じて労働者となろうとする者の個人情報を収集・保管・使用するにあたっては、その業務の必要な範囲内で個人情報を収集し、収集の目的の範囲内で保管し、使用しようしなければならない、と定めている。

これをもって情報収集できないとの認識もあるようだが、職業安定法は労働者の募集や職業紹介事業、労働者供給事業を規制する法律であり、採用の場面では適用されることはない。

もちろん、現代の雇用社会の趨勢が採用に差別があってはならないと考えられているという背景は考慮しなければならないが、基本的には会社には広範な採用の自由があると考えてよい。

従って、採用する会社としては、採用予定者が入社後に担う業務の内容をつぶさに整理し、疾病とのマッチングの可否を事前に検討しておかなければならない。

このような事前準備の下、特定の疾病に罹患している応募者を採用しないことは許容されるのである。

強調しておきたいのは、採用予定者の担当する業務との兼ね合いの中で健康情報は収集できるということである。

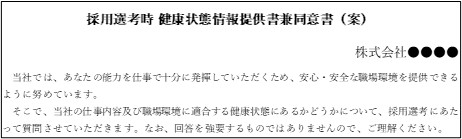

「採用選考時 健康状態情報提供書兼同意書」で実際の面接時に確認・チェックする

それでは、担当業務に関連する病歴等の健康情報をどのようにして収集すればよいのだろうか。

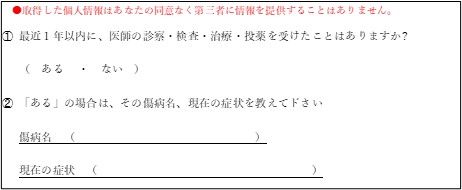

病歴等といっても、大別すれば「現在罹患しているか否か」「既往症があるか否か」の2種類がある。前者は必ず収集すべき情報である。後者についても、再発の可能性が高いものについては収集すべきだろう。

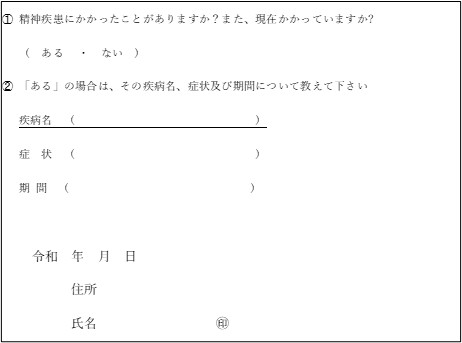

どのような方法が良いだろうか?筆者は、応募者から、予め「採用選考時 健康状態情報提供書兼同意書」を提出してもらい、実際の面接時に確認・チェックするという方法をお勧めしている。

下記は、筆者のコンサルティング資料であるが、要諦は、

- (ア)情報提供に同意をしてもらうこと

- (イ)情報提供は任意であり、強要するものではないこと

- (ウ)個人情報の取扱いについて会社の規程に基づいた対応をすること

- (エ)採用予定業務ごとに、聴取内容をカスタマイズすること

である。

また、「予め」であるが、これは採用面接の数時間前に面接会場の別室で記載してもらうようにしている。面接時に持参してもらうようにすれば、持参を失念されたりする恐れを回避するためである。

抜粋資料(1)

抜粋資料(2)

抜粋資料(3)

もちろん、提出は任意としているから提出されないこともある。それはそれで逐一判断すればよいだろう。

また、不採用とした応募者から「不採用の理由」が照会されることもある。そのときは、詳細な理由を説明する必要はない。「競争試験ですから、相対評価で不採用となりました」程度の簡単な説明で事足りる。

本稿では、採用時の健康情報の収集という極めて限定的な内容を論じたに過ぎないが、「採用」ほど、会社経営にとって重要なことはない。

しかし、採用に一切妥協せず通常業務以上に戦略を立てて力を入れている会社はほとんどないのではなかろうか。

採用でよく言われるフレーズに「一流の人材は、自分よりも優れた人材を求める。二流の人材は、三流の人材を求める。」というのがある。これは事実そうである。

従って、採用戦略も採用面接も、自社の最優秀人材をアサインメントするようにしたい。

最後に、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏は「誤った人間を雇うくらいなら、50人を面接したとしても1人も雇わないほうがましだ」と述べている。

プロフィール

大曲 義典

株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ 代表取締役(http://www.wbc-associate.co.jp/)

大曲義典 社会保険労務士事務所 所長

関西学院大学卒業後に長崎県庁入庁。文化振興室長を最後に49歳で退職し、起業。人事労務コンサルタントとして、経営のわかる社労士・FPとして活動。ヒトとソシキの資産化、財務の健全化を志向する登録商標「健康デザイン経営®」をコンサル指針とし、「従業員幸福度の向上=従業員ファースト」による企業経営の定着を目指している。最近では、経営学・心理学を駆使し、経営者・従業員に寄り添ったコンサルを心掛けている。得意分野は、経営戦略の立案、人材育成と組織開発、斬新な規程類の運用整備、メンヘル対策の運用、各種研修など。