障害者雇用は、多様性の尊重と社会的包摂を推進する上で重要な課題であり、人材確保の手段として認識されつつあります。

本記事では、障害者雇用に関連する法律の概要を把握し、企業が障害者雇用を行うにあたって理解しておくべき責務について解説します。

障害者雇用関連法の概要

(1)障害者権利条約と社会モデル

現在の障害者雇用に関連する法律の考え方は、2006年に国連で採択された、「障害者権利条約」で採用された、「社会モデル」に沿っています。社会モデルとは、障害は個々人の問題ではなく、生きづらさや働きづらさを感じさせている法制度や慣習などの、「社会的バリアこそが障害である」とする考え方です。

(2)障害者基本法

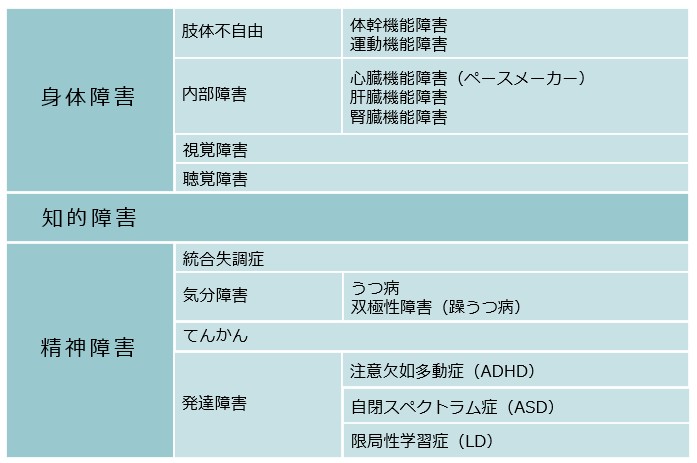

障害者基本法は、障害者の自立や社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めています。障害は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害と規定されています。(第2条)

図表1 主な障害の種類

(3)障害者差別解消法と障害者雇用促進法

障害者差別解消法は、公的機関と企業や商店などの事業主による、障害者に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を提供することを求めています。

障害者雇用促進法は、障害者が自立して職業生活を送るための措置の推進や、事業主への障害者の雇用義務、差別禁止や合理的配慮の提供義務などを定めています。

同法の目的は、障害者の能力を有効に発揮させる措置を通じて、キャリアの自立を促進させて障害者の雇用の安定を図ることです。(第1条)

また基本的理念として、障害を持つ労働者も経済社会の一員として能力を発揮する機会を与えられ(第3条)、自ら能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するよう努める(第4条)、と定めています。

このように、同法は企業に対して障害者が安全に働ける環境を整備し、適正な雇用管理や公正な評価により障害者社員の職業能力の開発と向上に関する措置を行うことを事業主に求めています。

(4)法定雇用率制度

法定雇用率制度とは、従業員が一定数以上の規模の事業主に対して、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務を課すものです。現在の法定雇用率は2.5%で、2026年7月には2.7%になることが決定しています。

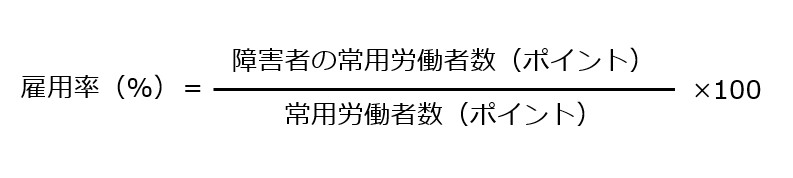

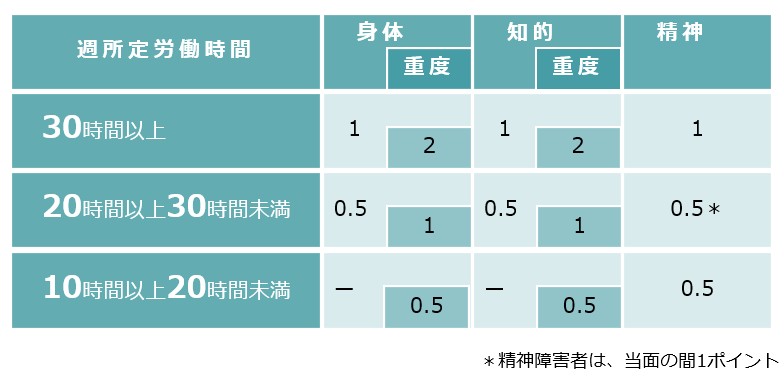

雇用率は、分母に常用労働者数、分子に対象障害者である常用労働者数を図表3に示したポイントに換算して計算されます。

図表2 雇用率の計算式

図表3 雇用ポイント

障害者雇用納付金制度

常用労働者が100人を超え法定雇用率が未達成の事業主には、納付金の納付義務が課されます。納付金は障害者雇用調整金や報奨金、各種助成金の財源となります。

(1)納付金の算定方法

>>>[人材不足時代の障害者雇用]経営戦略としての障害者雇用とその基本

連載:人材不足時代の障害者雇用は毎月更新いたします。

プロフィール

木下文彦

ラグランジュサポート株式会社(https://lagrange-s.com/) 代表取締役

特定社会保険労務士、中小企業診断士

前職では主に法人営業および営業企画に従事し、人事部では障害者雇用部門の責任者として、採用・定着・教育研修・評価など全社70 名の雇用管理全般を統括した。

独立後は企業に対する障害者雇用コンサルティングを展開し、障害者雇用促進を通じて、障害の有無にかかわらず社員がここで働きたいと思える会社づくりを支援している。