異次元の少子化対策のひとつとして、「共働き・共育て」の推進のため、育児介護休業法、雇用保険法、次世代育成対策推進法の三法が改正されました。

そのうち雇用保険では、2025年4月から新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の2つが創設され、2025年4月より施行されています。

育児休業や育児時短勤務をする従業員の業務を代替するために雇い入れたり、他の従業員に振り分けたりすることで手当てを支給する場合には、事業主への助成金も制度もあります。

新たな給付金と助成金の制度について解説します。

出生後休業支援給付金とは

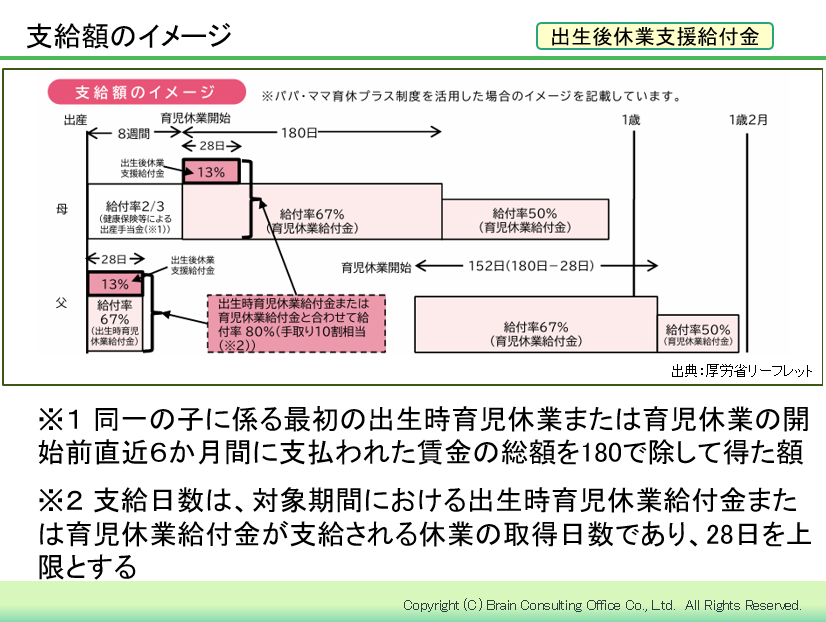

子の出生後の一定期間に、両親ともに育児休業の取得促進のために所得減少を補填する給付金として創設されました。

「子の出生後の一定期間」は、産後パパ育休の期間となっており、男性の育児休業の取得率向上の壁となっている所得減少という課題を解決する目的があります。

給付条件は、下記のとおりです。

|

・子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業を取得すること ・雇用保険被保険者は、出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること |

給付条件を満たした場合、休業開始前賃金の13%相当額が、育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)の67%と合わせて80%の給付が受けられます。

雇用保険の給付金のため、非課税ですから、所得税・住民税がかからないため、課税給与と比較した場合、手取額が100%になるという試算がされています。

図1 出生後休業支援給付金の支給のイメージ

なお、配偶者がフリーランスや会社の役員等の雇用以外の働き方をしている場合や、ひとり親の場合は、配偶者が育児休業していることという条件を求めないという配慮がされています。

育児時短就業給付金とは

育児時短就業給付金を創設した主な目的は、3つあります。

|

・「共働き・共育て」の推進や、片方の親に育児の負担が偏る結果として、雇用の継続が困難になるような状況を防ぐ ・子の出生・育児休業後の労働者が従前の勤務水準に早期復帰することで、育児とキャリア形成の両立を支援する ・柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることで雇用の継続を図る |

育児時短勤務開始日前2年間にみなし被保険者期間(時短勤務開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算される被保険者期間に相当する期間)が12箇月以上ある被保険者が、2歳未満の子を養育するための時短勤務中の賃金が、時短勤務開始前の賃金に比べて減少した場合に月単位で受給できます。

なお、給付対象となる時短勤務の労働時間又は労働する日数については、制限は設けないこととされました。

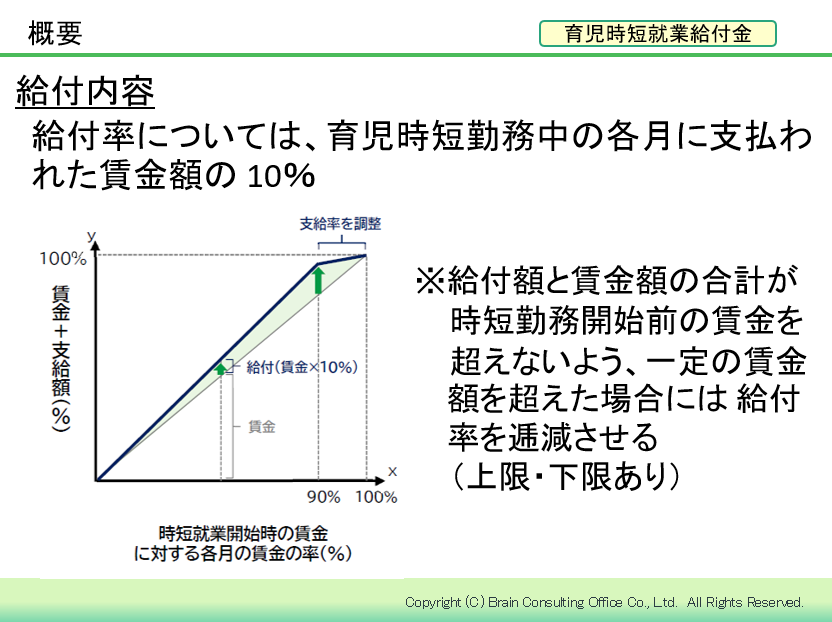

給付率については、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%で、高年齢雇用継続給付と同様に、給付額と賃金額の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう、一定の賃金額を超えた場合には給付率が逓減されます。

図2 育児時短就業給付金の概要

経過措置はどうなる?

プロフィール

北條孝枝

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士

メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。

このコラムをお読みの方にオススメの「改正育児介護休業法」関連コンテンツ

【オンデマンド配信】育児介護休業法・雇用保険法・次世代法 2025年改正 内容と実務対応ポイントの解説

法改正の背景や狙い、法改正スケジュールを整理してお伝えするとともに、最新の省令等に沿って、【育児関連の改正ポイントと実務対応】【介護関連の改正ポイントと実務対応】をわかりやすく解説するセミナーです。

法改正の背景や狙い、法改正スケジュールを整理してお伝えするとともに、最新の省令等に沿って、【育児関連の改正ポイントと実務対応】【介護関連の改正ポイントと実務対応】をわかりやすく解説するセミナーです。

ぜひ本セミナーをご受講いただき、御社の法改正対応にお役立てください。

2025年施行 改正育児介護休業法対応特集

法改正の理解から法的義務をクリアできる実務ツールまで人事労務担当者の皆様を支援するコンテンツを一挙紹介する特集ページです。

法改正の理解から法的義務をクリアできる実務ツールまで人事労務担当者の皆様を支援するコンテンツを一挙紹介する特集ページです。