2025年4月1日、10月1日と、段階的に改正育児介護休業法が施行されます。

本記事では、改正法のうち2025年4月施行の育児関連の制度に特化し、解説します。

2025年4月施行の育児関連の内容は、新制度の設置というよりは既存制度の拡充の意味合いが強いです。これを機に、既存制度と改正内容を確認し、残り数か月で適切に対応できるようにしておきましょう。

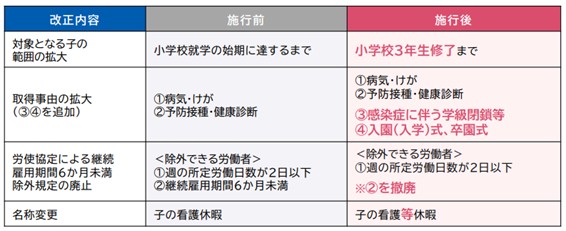

子の看護休暇の見直し

2025年4月より、「子の看護休暇」が以下のように変わりました。

企業の対応としては、まずは就業規則の修正が必要です。

また、労使協定で除外できる労働者を定めている場合には内容を確認し、「継続雇用期間6か月未満」の記載があれば、労使協定の修正と締結し直しを行います。本記事では触れませんが、「介護休暇」にも同様の改正が入りますので、介護休暇も除外規定を設けている場合には、併せて確認・対応をしてください。

なお、取得事由の拡大は、法令上は、授業参観や運動会等の学校行事までは含んでいません。ただ、法を上回る条件を設定することは問題ありませんので、企業の判断で学校行事全般を含むとすることも可能です。その場合は、就業規則等に明記の上、周知を行いましょう。

さらに、細かな部分ではありますが、休暇の名称変更も入るため、勤怠システム・給与システム・給与明細等の表示設定変更も同時に行ってしまいましょう。

労使協定の除外規定の一部廃止や、対象労働者の拡大が入るため、新たに対象者となる方が増えます。対象者には個別に周知するとより丁寧です。

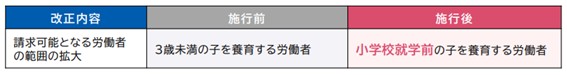

所定外労働の制限の対象拡大

「所定外労働の制限」とは、いわゆる残業免除です。対象労働者が会社へ請求した場合、原則として、所定外労働を超えて働かせることはできません。この制限の対象者が、以下のように変わりました。

こちらも、就業規則の修正が必要です。また、対象労働者が増えますので、4月から新たに対象となる方も請求できるよう、周知・請求の仕組みづくりを行いましょう。

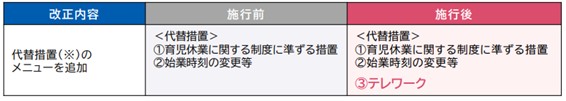

短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

そもそも企業は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、希望すれば利用できる時短制度を設けなければならない、と法令で定められています。

ただ、「業務の性質又は業務の実施体制」により時短勤務が困難な労働者がいる場合には、労使協定を締結することで、その労働者に限り時短勤務を適用除外することができます。このとき、適用除外された労働者に対しては、時短勤務の代替措置を設定しなければなりません。

代替措置は、法令で候補が定められておりいずれかを選びます。その代替措置の候補にテレワークが追加されます。

労使協定で時短勤務の除外規定を設けていない企業や、代替措置として新たにテレワークを選択しない企業は、特に対応する必要はありません。

新たに代替措置としてテレワークを選択する企業は、就業規則等、代替措置の記載箇所を確認し、修正する必要が出てきます。

育児のためのテレワーク導入

先ほどは、業務上時短勤務が難しい方への代替措置としてのテレワークの話でしたが、代替措置等関係なく、3歳未満の子を養育する労働者が「テレワーク」を選択できるようにすることも、2025年4月1日から努力義務化されました。

努力義務ではありますが、就業規則等の見直しや、テレワーク環境の整備を検討しましょう。

育休取得状況の公表義務適用拡大

育休取得状況の公表義務対象の企業規模が以下のように変更されます。

公表内容は、「男性の育休等の取得率」あるいは「男性の育休等及び育児を目的とした休暇の取得率」です。これを、最低年に1回、事業年度終了後おおむね3か月以内に、企業ホームページ等、一般の方が閲覧できる方法で公表します。

各種給付金の拡大・新設(改正雇用保険法)

育児介護休業法ではありませんが、担当者としては押さえておきたい給付金関連の改正もありますので、簡単に触れておきます。いずれも雇用保険法の改正で2025年4月1日からです。

<出生後休業支援給付の新設>

子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険被保険者の父母がいずれも14日以上の育休を取得する場合に、最大28日間、父母共に給付率が80%(手取り100%相当)に引き上げられます。引き上げた13%の部分を「出生後休業支援給付」と呼びますが、従来の育児休業給付金の給付率引き上げと認識していただいて問題はありません。

<育児時短就業給付の新設>

2歳未満の子を養育する従業員が時短勤務をする場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。2歳未満ということで、育休の取得・延長等をしていない方が主な対象者となるイメージでしょう。

--

子育ては全社的に支援していくことが大切です。これらの制度変更が入ることは、対象者だけでなく、全社に周知し、制度が使いやすい職場風土の醸成も行っていきたいところです。2025年4月まで残り数か月です。漏れがないよう対応していきましょう。

| 表出典:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 |

プロフィール

特定社会保険労務士 内川真彩美

いろどり社会保険労務士事務所(https://www.irodori-sr.com/)代表

成蹊大学法学部卒業。大学在学中は、外国人やパートタイマーの労働問題を研究し、卒業以降も、誰もが生き生きと働ける仕組みへの関心を持ち続ける。大学卒業後は約8年半、IT企業にてシステムエンジニアとしてシステム開発に従事。その中で、「自分らしく働くこと」について改めて深く考えさせられ、「働き方」のプロである社会保険労務士を目指し、今に至る。前職での経験を活かし、フレックスタイム制やテレワークといった多様な働き方のための制度設計はもちろん、誰もが個性を発揮できるような組織作りにも積極的に取り組んでいる。

このコラムをお読みの方にオススメの「改正育児介護休業法」関連コンテンツ

- 2025年施行 改正育児介護休業法対応特集 >>>特集はこちら

- 【オンデマンド】2025年4月創設!!出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の実務解説セミナー >>>詳細はこちら

- 【DVD/オンデマンド】育児介護休業法・雇用保険法・次世代法 2025年改正 内容と実務対応ポイントの解説 >>>詳細はこちら

- 「妊娠・出産~子育て中の休業・給付・社会保険・労働時間」従業員説明用冊子 >>>詳細はこちら

- 【全社員周知研修用DVD】 2025年施行対応 改正育児介護休業法・雇用保険法のポイント >>>詳細はこちら