平成29年に「働き方改革実行計画」において副業・兼業の普及を図る方向性が示されたこともあり、副業・兼業を認める企業は近年増加傾向にある。

先日公表された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」には、「副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し」も盛り込まれていた。

労働者が副業・兼業を行う場合、複数の事業場の労働時間を通算して管理・割増賃金を支払う必要があるが、企業にとって負担であり、副業・兼業の許可が難しいとの意見もあった。

見直しが行われると、副業・兼業解禁の動きが進む可能性がある。自社の副業・兼業を解禁するか。今回は企業における副業・兼業のメリットと対応について解説する。

副業・兼業のメリットとは?

副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットがあると言われている。厚生労働省が策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、主なメリットとして次の事項が挙げられている。

【労働者のメリット】

① 主体的なキャリア形成ができる。

② 自己実現ができる。

③ 所得が増加する。

④ 将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

【企業のメリット】

① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。

③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。

④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

しかし、副業・兼業解禁にあたっては次のような留意事項もあるため、企業としては解禁にあたって慎重に対応する必要がある。

【主な留意事項】

① 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するか。

② 労働時間の把握・管理、健康管理への対応をどうするか。

政府により副業・兼業の推進がなされる前は、人材流出、情報漏洩等のリスクや過重労働及び本業への支障等を懸念し、副業・兼業は禁止されることも多かった。

しかし、ガイドラインでは以下に記載されているとおり、合理的な理由がなく副業・兼業を禁止することはできないとしている。会社としては副業・兼業を認める方向とすることが適当であるといえる。

|

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、 例えば、 ①労務提供上の支障がある場合 場合に該当する場合と解されている。 |

留意事項を踏まえた対応とは?

企業としては、解禁後に問題が発生しないよう万全の状態で臨みたいが、具体的には以下の対応が考えられる。

1.就業規則の対応

実務上は、就業規則において、原則的に副業・兼業を禁止し、許可がある場合にのみ認める旨の定めをしている会社が多いようだ。

しかし、厚生労働省のモデル就業規則においては、平成29年12月以前は副業・兼業は原則として禁止する規定例が示されていたが、平成30年1月にモデル就業規則が改定され、副業・兼業は届出制とされ例外的に禁止又は制限するという旨の規定に改められた。さらに、令和2年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定に伴い改訂され、現在は次のモデル規定例となっている。

|

(副業・兼業) 第70条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。 2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

|

規定例のように、先に挙げた留意事項への対応として、兼業・副業については一定の制限は必要であるといえる。

ガイドラインでは許可制より届出制を推奨しているが、労働時間の管理が難しい現状からすると、安全配慮義務を考慮し、当分は許可制で運用するということも考えられる。許可制の場合は、「許可申請書」や「誓約書」も準備しておきたい。

2.労働時間の把握・管理

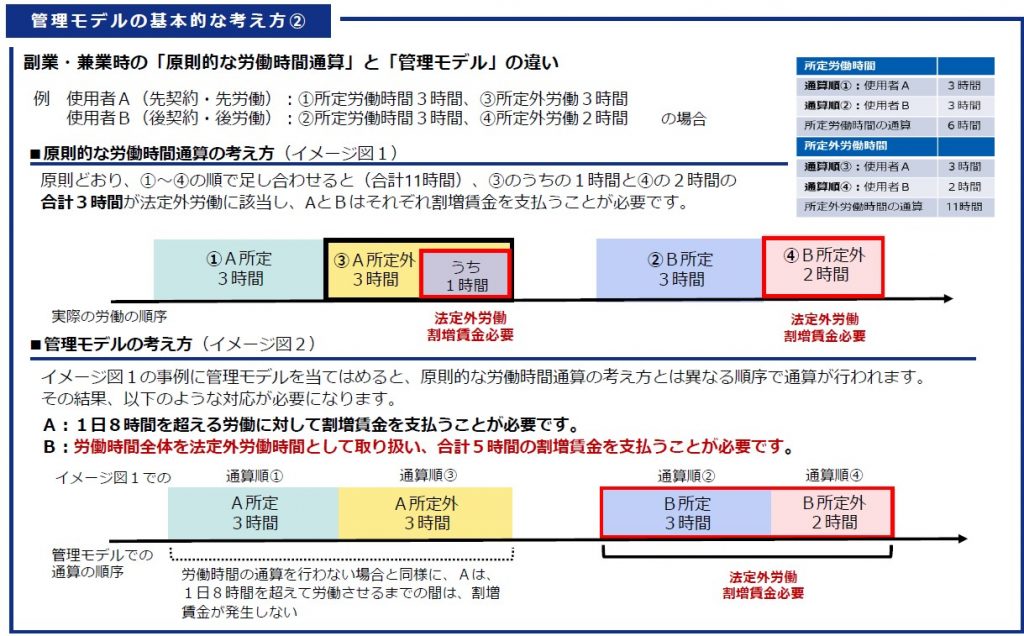

副業・兼業先が雇用型の場合、労働時間を通算する必要が出てくるので管理が必要となる。労働時間の通算方法は二通りで、「原則的な方法」と「管理モデル」と言われる簡便な方法がある。

「原則的な方法」は、まず、所定労働時間の通算をする。所定労働時間は先に雇用契約をした方(使用者A)から後に雇用契約をした方(使用者B)の順に通算する。その時点で1日8時間を超える時間がある場合は、使用者Bで割増賃金を支払うことになる。

次に、所定外労働時間の通算し、実際に所定外労働が行われる順に通算する。その時点で使用者Aのみでは法定外労働時間とはなっていなくても、使用者Bの所定労働時間を合わせると所定外労働が発生する場合は、割増賃金の支払いが必要となる。

「管理モデル」は、労働者が使用者A(先契約)の事業場と使用者B(後契約)の事業場で、副業・兼業を行う場合、使用者Aでの「法定外労働時間」(1週40時間、1日8時間を超える労働時間)と、使用者Bでの「労働時間」を合計して、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定する。上限設定の手順としては、まず使用者Aの法定外労働時間と使用者Bの労働時間の合計の範囲を決め、合計の範囲内かつ、それぞれの事業場の36協定の範囲内で、それぞれの労働時間の上限を決めることになる。管理モデルを導入する場合は、使用者Aが使用者Bに提案すること(労働者を通じての提案も可能)が想定されている。

労働時間の管理を徹底することで、割増賃金の未払いを防ぐとともに、労働者の健康を守り、過重労働を防ぐことができる。

また、副業・兼業先でのトラブルが本業に影響を及ぼさないよう、リスク管理の観点からも注意が必要であるといえる。副業・兼業を行う社員に対しては、定期的な面談を実施し、副業・兼業の状況や本業とのバランスについて確認することが大切だ。

なお、通算方法については、導入文で記述したとおり、見直しされる方針となっているので、経過を注視していきたい。

【参考:厚生労働省「副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法『管理モデル』)」】

企業における副業・兼業の解禁は、労働者の成長機会を広げると同時に、企業に新たな価値をもたらす可能性がある。

しかし、そのためには、副業・兼業に関する明確なガイドラインの設定、就業規則への規定の明記、労働時間の管理、定期的な面談の実施など、企業が準備すべきことが数多くある。

これらを適切に行うことで、企業と社員双方にとってプラスの効果をもたらすことができるだろう。

プロフィール

社会保険労務士 松田法子

社会保険労務士法人SOPHIA 代表

(https://sr-sophia.com/)

人間尊重の理念に基づき『労使双方が幸せを感じる企業造り』や障害年金請求の支援を行っています。採用支援、助成金受給のアドバイス、社会保険・労働保険の事務手続き、給与計算のアウトソーシング、就業規則の作成、人事労務相談、障害年金の請求等、サービス内容は多岐にわたっておりますが、長年の経験に基づくきめ細かい対応でお客様との信頼関係を大切にして業務に取り組んでおります。